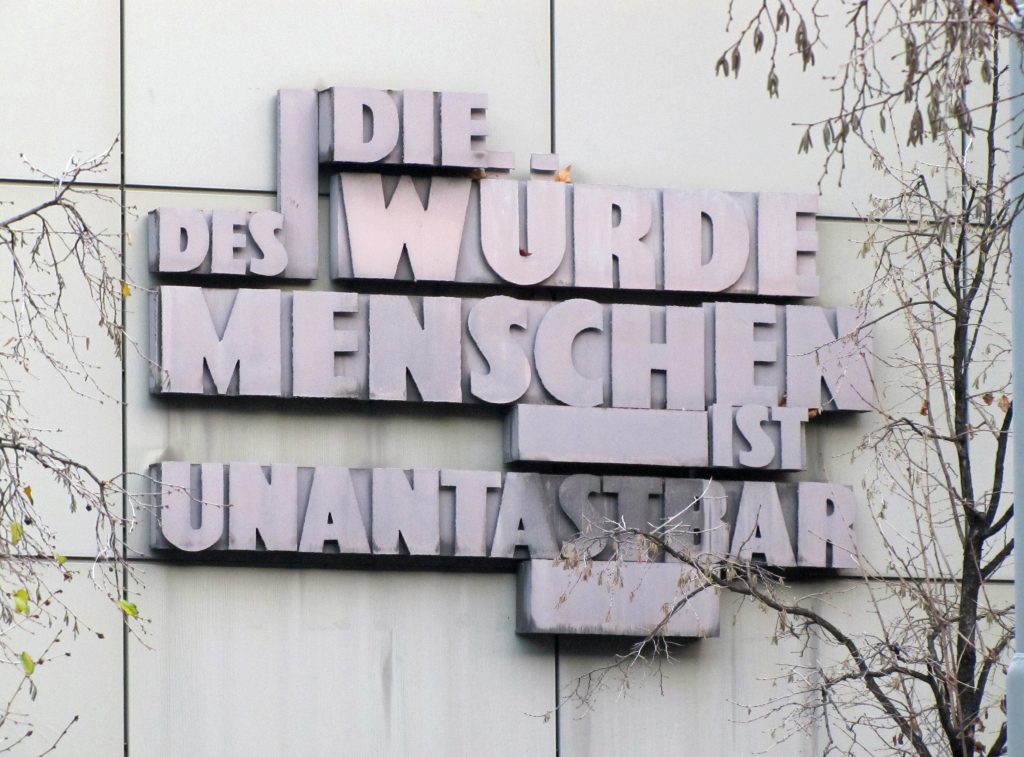

Irgendwo in Berlin. Zwei Menschen unterhalten sich. Der eine von ihnen erläutert, welchen Beitrag Humanist*innen für Gleichheit und Freiheit in einer Demokratie leisten können – etwa durch den engagierten Einsatz für die Menschenrechte. Das scheint den anderen nachhaltig zu irritieren, kontert er doch mit der Aussage: „Am Anfang kam die Kirche. Dann erst kam der Rechtsstaat!“ Ungläubig hört der Humanist näher hin. Offenkundig ist ihm da was entgangen, denkt er noch, als sein christliches Gegenüber ungerührt hinzufügt, die Unantastbarkeit der Würde des Menschen erkläre sich direkt aus dem Liebesgebot des Jesus von Nazareth. Und das sei eben vor der Erklärung der Unantastbarkeit der Menschenwürde dagewesen. Alles später in dieser Richtung Entstandene sei „nur eine Säkularisierung“ des schon seit Urzeiten der Menschheit mitgeteilten Gebots der christlichen Nächstenliebe.

Das sitzt. Kurzzeitig betäubt von der Kühnheit dieser These braucht unser Humanist eine Weile, um sich zu berappeln und zu realisieren, dass sein Gesprächspartner gerade kurzerhand alle Humanist*innen und auch alle anderen, die sich mit Mut und Leidenschaft für die Menschenrechte engagieren, zu bloßen Trittbrettfahrern des Christentums degradierte.

Liebe als christliche Erfindung – eine Gleichung, die nicht aufgeht

Die immer noch gelegentlich anzutreffende „Jesus-war-zuerst“-These zeigt ein seltsam aus der Zeit gefallenes Sendungsbewusstsein, dessen Haltbarkeitsdatum längst überschritten ist. Das kulturübergreifende Potpourri prosozialen Handelns, das am Ende einer langen Entwicklung zur ausformulierten Idee der Unantastbarkeit der Würde des Menschen geführt hat, fußt keineswegs ausschließlich auf christlichen Wurzeln. Beispiele gibt es genug: Bereits in mesopotamischen Rechtssammlungen taucht die Vorstellung auf, dass Menschen durch ein allgemeines Rechtssystem vor Willkür geschützt werden sollen. Die antiken Sophisten betonten, dass alle Menschen durch die Natur gleich seien. Gemäß der Schule der Stoiker besitzt jeder Mensch Vernunft, die ihn zur Weltgemeinschaft befähigt – eine entscheidende Vorform des Würdegedankens. Und der chinesische Philosoph Mo Ti forderte fünf Jahrhunderte vor der Entstehung des Christentums „jian ai“, allumfassende Liebe: Jeder Mensch sollte gleich geachtet werden, nicht nur Verwandte oder Landsleute. Das sind zwar noch keine aufgeklärten Konzepte, zielen aber in diese Richtung – gänzlich unberührt vom Christentum.

Mit der Aufklärung wurde Menschenwürde langsam universell: Heute gilt sie jedem Menschen, unabhängig von Leistung, Stand, Geschlecht, Herkunft oder Religion. Es bedarf fast keiner Erwähnung, dass man seitdem beim Versuch, die Würde des Menschen zu fassen und umzusetzen, oft genug mit teils erbittertem Widerstand seitens der Kirchen rechnen konnte, gegen den zahlreiche Errungenschaften des modernen Rechts- und Sozialstaats durchgesetzt werden mussten.

Humanismus als Weltanschauung der Menschenliebe

Dass viele engagierte und weltoffene Christ*innen heute einen zentralen Beitrag zur Humanisierung unserer Gesellschaft leisten und wir gut daran tun, dem Respekt zu zollen, steht außer Frage. Es gibt zudem ein hohes Maß an Notwendigkeit für gemeinsames Engagement wie der Kampf gegen den Klimawandel und für den Frieden. Hier ist Kooperation Gebot der Stunde, wo immer möglich und sinnvoll.

Bei alledem gilt jedoch: die menschliche Möglichkeit der „Nächstenliebe“ – besser: Menschenliebe – ist etwas Universales. Sie gehört zur evolutionär bedingten Grundausstattung des Menschseins. Es ist keineswegs Hybris, wenn Humanist*innen selbstbewusst behaupten, eine Weltanschauung der Menschenliebe zu vertreten und aus dieser Motivation heraus an einer besseren Welt zu arbeiten. Ihr zur Entfaltung zu verhelfen, ist unsere Aufgabe. Aus eigener Kraft. Denn erst war der Mensch. Dann war das Christentum. Dann kam die Aufklärung. Und dann kam der Rechtsstaat.