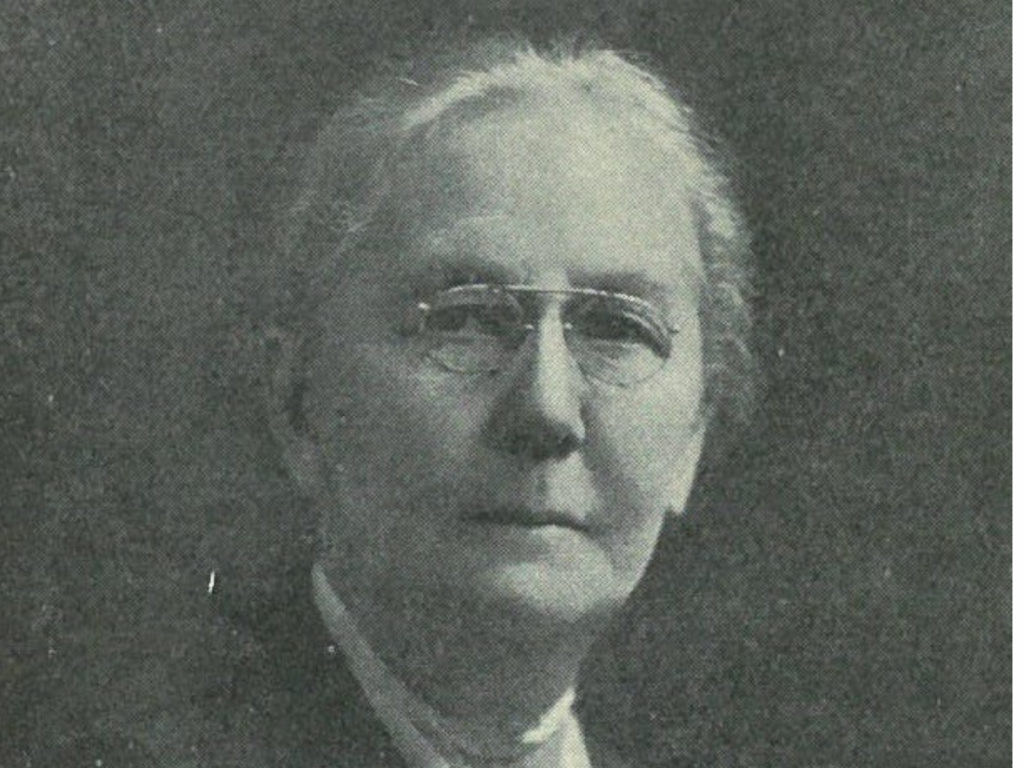

Frederick James Gould präsentierte in seinem Buch „The Pioneers of Johnson’s Court“ von 1929 eine Chronik der britischen Rationalist Press Association (RPA) von 1899 bis 1929. Der Text wurde ergänzt durch eine Fotogalerie mit 39 Porträts von Freidenkerpersönlichkeiten dieses Zeitraums. Nur einer Frau wurde die Ehre zuteil, in diesem ‚Gruppenbild mit Dame‘ einen Platz einzunehmen: Hypatia Bradlaugh Bonner. Zwar war sie nicht die einzige britische Freidenkerin ihrer Zeit, aber bei weitem die bekannteste und bedeutendste – nicht zuletzt, nachdem Annie Besant sich endgültig von ihrem Mentor und Mitstreiter Charles Bradlaugh abgewandt und 1889 zur Theosophie ‚konvertiert‘ war. Den Rang seiner Tochter Hypatia unterstreicht auch Laura Schwartz in ihrem grundlegenden Buch über die englischen Freidenkerfeministinnen des Viktorianischen Zeitalters, wenn sie schreibt, dass Hypatia Bradlaugh Bonner „by the 1890s the only really prominent Freethinking feminist still based in the Secularist movement“ war.

Die Bestimmung, in den freigeistigen Bewegungen ihrer Zeit eine wichtige Rolle zu spielen, war der am 31. März 1858 im Londoner Bezirk Hackney geborenen Hypatia gewissermaßen in die Wiege gelegt. Ihr Vater Charles Bradlaugh (1833–1891) darf neben George Jacob Holyoake (1817–1906) als wichtigster englischer Freidenker und Säkularist seiner Zeit gelten. Bradlaugh gab seiner zweitgeborenen Tochter den symbolträchtigen Namen jener heidnischen Philosophin und Naturwissenschaftlerin, die um 415 u.Z. in Alexandria von einem aufgeputschten christlichen Mob erschlagen und zerstückelt worden war. Bradlaugh mag sich bei der Namensgebung auch an seinem großen Vorbild, dem Freidenker Richard Carlile (1790–1843), orientiert haben, der eine seiner Töchter Hypatia genannt hatte (in die der junge Bradlaugh verliebt war, als er im Haus von Carliles ‚moralischer‘ Witwe, der berühmten Eliza Sharples, verkehrte).

Mit ihrer älteren Schwester Alice und dem jüngeren Bruder Charles unter schwierigen Bedingungen aufgewachsen, zog Hypatia Bradlaugh nach dem Tod ihrer vom Vater getrennt lebenden Mutter Susannah im Jahre 1877 zu ihrem Vater. Die Bradlaugh-Schwestern (der Bruder war bereits 1870 im Alter von zehn gestorben) bildeten in der Folge die wichtigste familiäre Unterstützung ihres Vaters, der seit 1858 als Präsident der London Secular Society und seit 1866 als Präsident der National Secular Society eine Führungsstellung unter den englischen Freidenkern eingenommen hatte. Die jungen Frauen übernahmen die Rollen von Mitarbeiterinnen, blieben dabei aber nicht im Hintergrund, sondern traten – ganz im Sinne von Bradlaughs Auffassungen über die Gleichberechtigung der Geschlechter – auch selbst als Rednerinnen hervor. Hypatias erster öffentlicher Auftritt in der Phoenix Temperance Hall, Commercial Road, stand im Zusammenhang mit dem „Knowlton Case“, der ihren Vater und seine Mitstreiterin Annie Besant (1847–1933) vor Gericht gebracht hatte. Nach Gründung einer Freethought Publishing Company im Frühjahr 1877 hatten Bradlaugh und Besant ein schon länger umlaufendes Buch des amerikanischen Arztes Charles Knowlton (1800–1850) mit dem eigentümlichen Titel „The Fruits of Philosophy“ (1832) nachgedruckt. In diesem Werk verwendete sich der Autor für die Geburtenkontrolle. Wegen angeblicher Obszönität und auf Druck der Kirchen war bereits Knowlton in den 1830er Jahren in den USA zu Geld- und Zwangsarbeitsstrafen verurteilt worden. Bradlaugh und Besant sahen sich nun – mehr als vierzig Jahre später – gleichfalls einer gerichtlichen Verfolgung ausgesetzt und schließlich zu sechs Monaten Haft verurteilt. Erst nach einer Berufung und aufgrund eines Formfehlers konnte der Vollzug der Strafe abgewendet werden.

Die Töchter Bradlaughs standen ihrem Vater und Annie Besant (für die sie gleichwohl nur wenig persönliche Sympathie aufzubringen vermochten) in diesem wie in weiteren Kämpfen fest zur Seite. Hypatia besuchte 1880 als Delegierte der National Secular Society in Vertretung ihres Vaters eine internationale Freidenkerkonferenz in Brüssel, die zur Gründung des Internationalen Freidenkerbundes führte.

Wenngleich stark von diesen Aktivitäten in Anspruch genommen und durch einen schweren Reitunfall (der in seinen Spätfolgen ihr ganzes weiteres Leben überschatten sollte) zusätzlich belastet, setzte sie inzwischen ihre Ausbildung fort. Für eine kurze Phase ließ das City of London College auch Frauen zum Unterricht zu, wovon Hypatia und ihre Schwester Alice profitierten. An der Hall of Science in South Kensington konnte sie ihre Studien in Chemie fortsetzen. Von 1881 bis 1888 gab sie dort selbst Abendschulkurse. Einer ihrer Schüler war Arthur Bonner, den sie 1885 heiratete. Es war für beide Eheleute selbstverständlich, dass Hypatia den Namen Bradlaugh behielt und den Namen Bonner hinzufügte. Ein bald geborener Sohn, Kenneth, starb bereits nach sechs Monaten. 1888 verlor sie zudem ihre Schwester Alice, was zu einem Ende der Unterrichtstätigkeit in der Hall of Science führte.

Hypatia und ihr Mann zogen daraufhin zu Charles Bradlaugh, wo sie erneut als Sekretärin für ihren Vater tätig wurde. Nach dessen Tod am 30. Januar 1891 blieb ihr als einzig verbliebenem Kind die Aufgabe, die Biographie ihres Vaters zu schreiben. Zusammen mit John McKinnon Robertson (1856–1933), dem politischen Erben Bradlaughs und späteren Geschichtsschreiber des Freidenkertums („History of Freethought“), brachte sie 1894 „Charles Bradlaugh. A Record of His Life and Work“ in zwei umfangreichen Bänden heraus. Mehr Erinnerungswerk als Biographie, mehr Apologie als sachliche Darstellung – das waren – neben begeisterten Besprechungen – die Hauptkritikpunkte, die gegen das Werk geltend gemacht wurden. Nicht zuletzt fühlten sich aber auch Zeitgenossen wie Georg Jacob Holyoake – zeitlebens Mitstreiter und Antagonist Bradlaughs gleichermaßen – unrichtig porträtiert und reagierten mit Gegendarstellungen. Hypatia Bradlaugh Bonner setzte in der Folge alles daran, gegen solche Schriften vorzugehen. In einem besonders harschen Fall von ehrabschneidender Kritik, dem noch zu Lebzeiten ihres Vaters unter falschem Namen erschienenen „Life of Charles Bradlaugh, M.P.“ von Charles R. Mackay, gelang es ihr sogar, dass fast alle Exemplare aus den Bibliotheken entfernt und noch im Umlauf befindliche Exemplare vernichtet wurden. Trotz des apologetischen Zugs bleibt ihre eigene Biographie von Charles Bradlaugh die wichtigste Grundlage für alle weiteren Forschungen.

Ihre Energie zeigte sich auf anderen Feldern: Der katholische Priester John Furniss (1809–1865) hatte eine Reihe von „Books for Children and Young Persons“ herausgebracht, die in der religiösen Erziehung auch über seinen Tod hinaus Verwendung fanden. In einem Band wurden den Heranwachsenden die Höllenstrafen für falsches Verhalten und mangelnde Gottesfurcht mit großer Detailverliebtheit geschildert. Nach Furniss seien auch Kinder und Jugendliche dazu verdammt, schwerste Martern, größten körperlichen Schmerz und ewiges Leiden zu ertragen – „if children, knowingly and willingly, break God’s commandments, they also must be punished like others.“ In ihrem aus Vorträgen hervorgegangenen Buch „The Christian Hell from the First to the Twentieth Century“ (1913) stellte sie materialreich die Genese solcher Vorstellungen im Christentum dar. Der Buchreihe des Father Furniss war dabei ein eigenes Kapitel gewidmet. Ein Ergebnis ihrer Anklage war, dass die Schriften dieses Priesters weitgehend aus dem Verkehr gezogen wurden.

Die Spanne ihres Engagements auf verschiedensten Feldern war weit. Sie setzte sich u.a. für das Frauenwahlrecht ein (wiewohl in Abgrenzung zum militanten Teil der Suffragettenbewegung), gegen den Krieg (Gründung der Rationalist Peace Society, 1910), gegen die Todesstrafe, für Justizreformen, für Haftverbesserungen im Justizvollzug, gegen die Verfolgung von ‚Blasphemie‘, für weltlichen Schulunterricht und für Geburtenkontrolle. Einen guten Eindruck von ihren liberal-freigeistigen Überzeugungen vermittelt das Editorial zu der von ihr ab 1897 herausgegebenen Monatszeitschrift „Reformer“ (ein Nachfolgeprojekt zum „National Reformer“ [1860–1893] ihres Vaters). Es lohnt, daraus etwas ausführlicher zu zitieren: „Wir glauben, dass Ketzerei zum Fortschritt führt; deshalb sind wir Verfechter des Freidenkertums und radikale Reformer. Wir glauben an die Regierung des Volkes durch das Volk für das Volk; deshalb wird unsere Stimme niemals zur Unterstützung solcher im Wesentlichen aristokratischer Institutionen wie der Krone und des House of Lords gehört werden. Wir glauben, dass echter Fortschritt durch Eigenständigkeit, individuelle Anstrengung und Zusammenarbeit erzielt wird, nicht durch ein System, das gesetzlich festgelegte Arbeitszeiten und einen gesetzlich festgelegten Lohn verlangt. Ungeachtet dessen werden wir gerne jede gemeinsame Basis begrüßen, auf der wir Hand in Hand mit den Sozialisten gehen können, ungeachtet sonstiger Meinungsverschiedenheiten. Wir glauben, dass die Bildung in allen staatlich geförderten Schulen streng säkular sein sollte. Wir glauben, dass ein ungebremstes Bevölkerungswachstum zu schrecklichem Leid führt; deshalb sind wir Anhänger dessen, was allgemein als Malthusianismus bekannt ist. Wir glauben, dass Recht statt Macht die wahre Losung sowohl für Nationen als auch für Einzelpersonen ist; deshalb werden wir uns energisch gegen alle Kriege, große und kleine, und Kriegsausgaben zur Wehr setzen – der einzig möglicherweise gerechtfertigte Krieg ist ein Verteidigungskrieg. Dies sind einige Punkte im Credo des ‚Reformer‘. Es wird das Ziel des ‚Reformer‘ sein, nicht nur ein Lebensinteresse zu vertreten, sondern so viele wie möglich. […] Auf diesen Seiten sollen die Unterdrückten aller Nationen einen Fürsprecher finden, ob es sich nun um Matabele-Jäger [aus dem heutigen Simbabwe] handelt, die zur Zwangsarbeit gezwungen werden, um für eine Handelskompanie Reichtum anzuhäufen, oder um walisische Steinbrucharbeiter auf dem fragwürdigen Anwesen von Lord Penrhyn [George Douglas-Pennant, 2nd Baron Penrhyn, Inhaber des Penrhyn Quarry in Nord-Wales]; ob es sich um Ketzer in England handelt, oder um Christen, die von Muslimen in der Türkei massakriert wurden, oder um Muslime, die von Christen auf Kreta massakriert wurden; ob sie weiß oder schwarz, Frauen oder Männer sind. […] obwohl wir viele Wege beschreiten, führen sie alle zu einem einzigen Punkt – einem Punkt, der auf keinem Weg allein erreicht werden kann: dem Fortschritt der Gemeinschaft, dem Fortschritt der Menschheit.“

Am 25. August 1935 starb sie 77-jährig in Tooting Bec (London). Ihr Mann Arthur Bonner folgte ihr vier Jahre später nach – nicht ohne die Grundlagen für ein Erinnerungsbuch gelegt zu haben, das dann von beider Sohn, Charles Bradlaugh Bonner, vollendet wurde. Es ist bis heute die einzige Biographie von Hypatia Bradlaugh Bonner geblieben.

Literatur:

Arthur Bonner / Charles Bradlaugh Bonner, Hypatia Bradlaugh Bonner. The Story of her Life, London 1942.

Laura Schwartz, Infidel Feminism. Secularism, Religion and Women’s Emancipation, England 1830–1914, Manchester 2013.