Liebe Freundinnen und Freunde,

liebe Gäste,

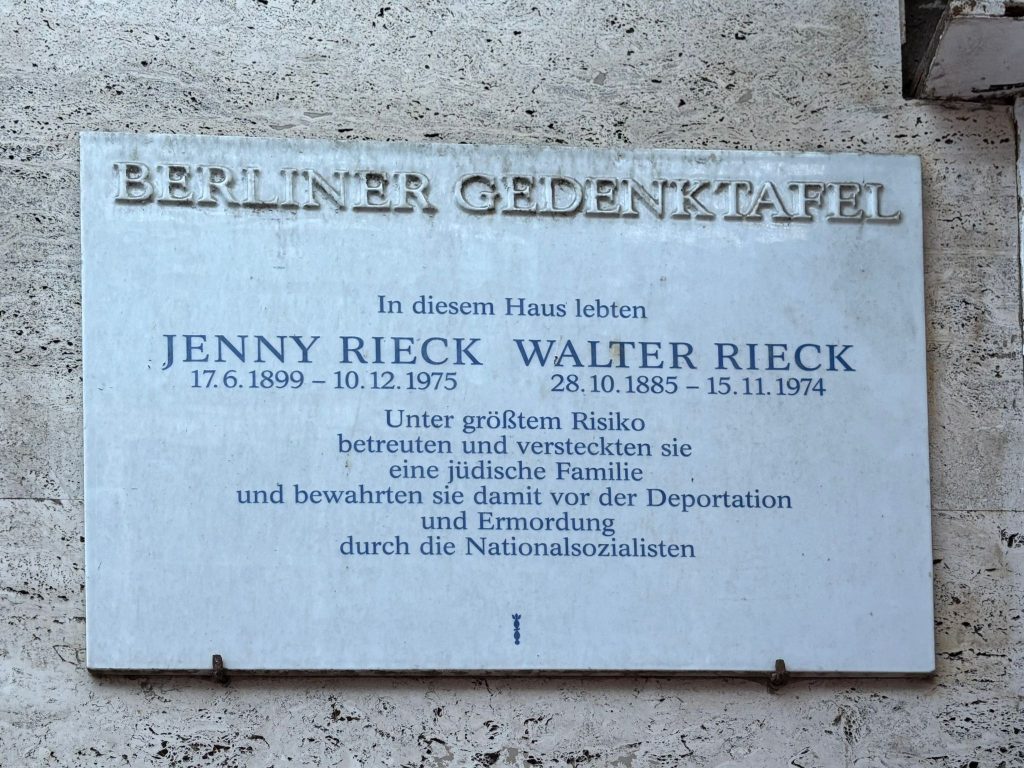

wir begehen heute den 140. Geburtstag des Antifaschisten Walter Rieck. Und ich danke Ihnen allen, dass Sie dazu erschienen sind.

Rieck und sein befreundeter Lehrerkollege und spätere Oberbürgermeister von Groß-Berlin, Otto Ostrowski, waren es, die der Jüdin Ella Deutschkron und ihrer Tochter Inge Deutschkron während der NS-Diktatur durch ihren großen Mut das Leben retteten, indem sie Mutter und Tochter über zwei Jahre unter der ständigen Gefahr entdeckt zu werden, in wechselnden Orten Berlins versteckten.

Ich möchte mich als Präsidentin des Humanistischen Verbandes Berlin-Brandenburg in meiner kurzen Ansprache vor allem auf den Aspekt des weltlichen Pädagogen, Bildungspolitikers und Antifaschisten Walter Rieck konzentrieren.

Der Volksschullehrer Rieck wurde 1919 Mitglied des Vorstandes der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Lehrer. Es war die Zeit des Aufbruchs und der Reformen im preußischen Schulwesen nach der Novemberrevolution und der ersten demokratischen Verfassung Deutschlands. Ein wichtiger Punkt war dabei die Gleichstellung von konfessionsfreien Schülerinnen und Schülern. In Berlin waren dies in der Weimarer Republik immerhin gut 10 Prozent der Schülerschaft, in Arbeiterbezirken wie Neukölln oder dem Wedding bis zu 25 Prozent, die sich vom Religionsunterricht abgemeldet hatten. Um die komplizierte Gesetzeslage zu umgehen, wurden ab 1920 diese Kinder und Jugendlichen in sog. „Sammelschulen“ zusammengefasst, die im Volksmund schnell als „weltliche Schulen“ bekannt wurden. Denn dort wurde statt Religion das neue Fach Lebenskunde gelehrt. Es war damit das Vorgänger-Fach der heutigen Humanistischen Lebenskunde, für die mein Verband bekanntlich der Träger ist. Bis zum Ende der Weimarer Republik gab es in Berlin ca. 50 dieser weltlichen Schulen.

Als konfessionsfreier Reformpädagoge wurde Rieck Mitglied des „Bundes freier Schulgesellschaften“ und von 1923 bis 1933 war er Rektor der 208. Weltlichen Schule, der heutigen Wilhelm-Hauff-Schule in Berlin-Wedding. Zeitweise war er auch ehrenamtlicher Stadtverordneter sowie Stadtrat für Schule, Kunst und Volksbildung. Schließlich wurde der Multifunktionär Rieck Vorsitzender aller weltlichen Schulen Berlins.

1924 heirateten er und Jenny Ciesielski (geb. Hennig) in Berlin. Zu dieser Zeit wohnten sie in der Gotenburger Straße unweit seiner Schule im Weddinger Gesundbrunnen.

Nachdem 1933 das berüchtigte „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ in Kraft getreten war, wurde er zunächst beurlaubt und später entlassen. Natürlich hatte es auch schon zuvor in Deutschland ein Berufsbeamtentum gegeben. Das Berufsbeamtentum-Gesetz der Nazis diente jedoch ausschließlich dem Ziel, Menschen jüdischer Herkunft und politisch unerwünschte Personen aus dem Staatsdienst zu entfernen.

Rieck musste nun sein Geld unter anderem als Hausverwalter und als Geschäftsführer eines Kinos verdienen.

Walter Rieck und seine Ehefrau Jenny waren ab 1933 mit der Familie des Gymnasiallehrers und ebenfalls SPD-Mitgliedes Martin Deutschkron befreundet, also dem Vater von Inge Deutschkron, ebenso mit dem bereits erwähnten Otto Ostrowski. Auch Martin Deutschkron wurde entlassen. Allesamt gehörten sie damit zur damals recht großen Gruppe von sozialistischen, antifaschistischen und zumeist weltlich orientierten Reformpädagoginnen und ‑pädagogen in Berlin. Auch in der Familie Deutschkron spielte Religion wohl kaum eine große Rolle. So erfuhr Inge erst im Jahr 1933, also mit elf Jahren, von ihrer Mutter, dass sie Jüdin sei. Hervorheben möchte ich, dass Ostrowski später, von 1950 bis 1953 Vorsitzender des Deutschen Freidenker-Verbandes war, also des Vorläufers des heutigen Humanistischen Verbandes.

1938 verhalf Ostrowski seinem Freund Martin Deutschkron zu einem Visum für Großbritannien. Die Familie sollte später nachkommen. Aber mit dem Beginn des 2. Weltkrieges am 1. September 1939 war jede Flucht unmöglich geworden. Von 1941 bis 1943 konnte Inge Deutschkron in der bekannten Blindenwerkstatt von Otto Weidt in Berlin-Mitte arbeiten. Weidt konnte sie damit zumindest für diesen Zeitraum vor der sicheren Deportation bewahren. Die einzige Möglichkeit, Mutter und Tochter in der Folgezeit vor dem Zugriff der Nazis zu schützen, war es schließlich, sie permanent zu verstecken. So wurden beide von Rieck, Ostrowski und anderen Antifaschisten tatsächlich bis zur Befreiung im Mai 1945, also über 2 Jahre lang, ständig von einem illegalen Versteck in das andere gebracht und damit vor dem sicheren Tod gerettet – ein Martyrium, das wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Mehrere der mutigen Beteiligten waren Mitglieder der linkssozialistischen Widerstandsgruppe „Roter Stoßtrupp“. Walter Rieck wurde dabei mehrfach von der Gestapo vorgeladen und der sogenannten „Judenbegünstigung“ bezichtigt, aber zum Glück nie verurteilt. Die Beweislage der Nazis war zu dünn. Für seinen großen Mut wurde er schließlich im Jahr 1971 in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem mit dem höchsten jüdischen Titel als „Gerechter unter den Völkern“ geehrt.