Etwa 40 interessierte Humanistinnen und Humanisten trafen sich am 1. November 2025 in Stuttgart, um sich anlässlich des 500-jährigen Gedenkens an den Deutschen Bauernkrieg über dessen Ablauf und Hintergründe zu informieren, neue Deutungsansätze kennenzulernen und zu diskutieren, was heute einen humanistischen Blick ausmachen könnte und sollte. Hierzu gehörte dann auch die Frage, ob Botschaften des zeitgenössischen Bildungshumanismus bei den Bauern „unten“ ankamen oder ob die Impulse doch eher vom linksreligiösen Strang der Reformation ausgingen.

Morgens ging es ins Bauernkriegsmuseum in Böblingen, wo im Mai 1525 eine der drei großen, für die Bauern traumatisch vernichtenden Entscheidungsschlachten tobte. Die Museumsleiterin Lea Wegner gab eine kundige, aspektreiche Einführung in den Ablauf des Aufstandes und die Besonderheiten der schwäbischen Konstellation, die mit der widersprüchlichen Rolle von Herzog Ulrich im Kontext der Reformation und der Reichspolitik zusammenhing.

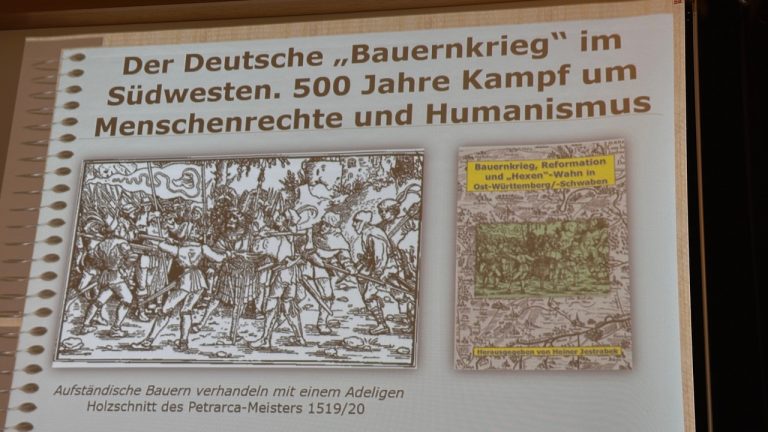

Weiter ging es dann ins gastliche Humanistische Zentrum Stuttgart. Nach einer freundlichen Begrüßung durch Dr. Holger Brehm, Vorstand der Humanisten BaWü und Vizepräsident der Humanistischen Akademie DEutschland (HAD) owie durch den Geschäftsführer der BaWü-Humanisten Andrée Gerland präsentierte Heiner Jestrabek, ein freigeistiges „Urgestein“ aus Ostschwaben, weitere Details des Bauernkrieges im Südwesten. Besonders wichtig war ihm die Interpretation der Zwölf Memminger Artikel als Vorläufer der humanistischen Menschenrechte.

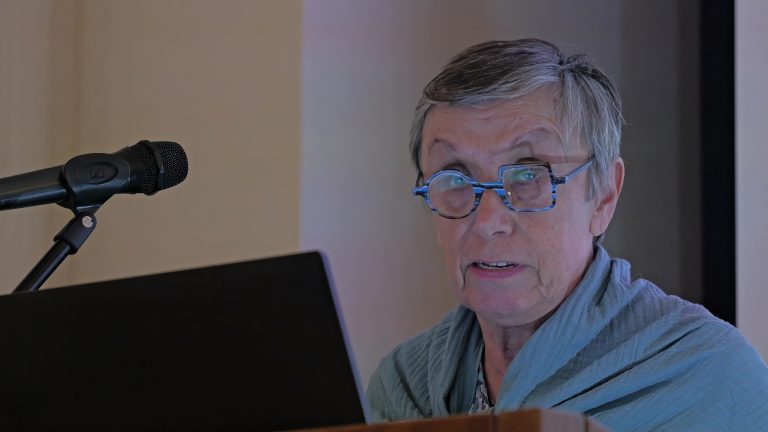

Es folgte ein spannender Vortrag von Dr. Viola Schubert-Lehnhardt, Vizepräsidentin der HAD, zum Themenkomplex „Frauen im Bauernkrieg“. Auch wenn die Aktionen der Bauern hauptsächlich – der patriarchalischen Tradition folgend – Männersache waren, konnten sich einzelne Frauen Freiräume erobern. Sie mussten Haus und Hof versorgen, während die Männer „im Felde“ waren, und wurden als Kundschafterinnen eingesetzt. Bei den Klostererstürmungen wirkten sie oft aktiv mit, denn die meist wohlgenährten männlichen geistlichen Grundherren galten als besonders korrupt.

Anschließend lenkte PD Dr. Richard Faber aus Berlin den Blick auf einige Kunstwerke aus der Zeit des Bauernkriegs und auf ihre späte angemessene Würdigung z. B. durch Carl Zuckmayer, den Kunsthistoriker Wilhelm Fraenger sowie durch Ernst Bloch in seinem Buch „Geist der Utopie“. Als berühmte Beispiele interpretierte er den hoch expressiven Herrenberger Altar des später als Bauernführer brutal hingerichteten Jerg Ratgeb sowie den bestürzenden, gewaltkritischen Entwurf eines Bauernkriegsmahnmals von Albrecht Dürer, der vom Racheblutbad der Fürsten schockiert war. Erst in unserem Gedenkjahr 2025 ist dieser Entwurf in Mühlhausen, der Wirkungsstätte von Thomas Müntzer, endlich realisiert worden!

Die Beiträge von Dr. Friederike Habermann und Wolfgang Hees kreisten dann um die brisanten sozioökonomischen Fragen und Anknüpfungspunkte der Bauernproteste für die Gegenwart und führten zu einer lebhaften Diskussion. Habermann stellte den Begriff der „Commons“ vor, der auf einer Aktualisierung der „Allmende“, des ökologisch verträglichen Gemeinbesitzes des Dorfes gründet. Um 1500 habe es zwei gegenläufige wirtschaftliche Bindungsformen gegeben: die rückschrittliche Leibeigenschaft sowie die fortschrittliche Selbstorganisationsform des Dorfes als freie Marktgenossenschaft. Scharf kritisierte sie den destruktiven Eigentumsbegriff des bürgerlichen Philosophen und Demokratietheoretikers John Locke, der nicht zu einer sinnvollen gemeinwohlorientierten Nutzung verpflichte und den Landraub des Adels legitimiert habe. Als aktuelles, ermutigendes Anwendungsbeispiel nannte sie die zapatistische Revolution in Mexiko.

Hees arbeitete dann im Vergleich mit der Bauernkriegssituation die Probleme der aktuellen Landwirtschaft heraus: Entgegen landläufiger Annahmen ständen die Bauern auch heute unter hohem ökonomischem und kulturellem Druck; das Höfesterben gehe ungebremst weiter; die Proteste 2024 gegen die Agrardieselsteuer hätten auch langfristige strukturelle Ursachen. Hierzu zählte er insbesondere eine orientierungslose Agrar- und Gesundheitspolitik sowie die Marktmacht des extrem konzentrierten Lebensmittelhandels. Ohne Widerstand und Selbstermächtigung werde eine soziale, bäuerliche und ökologische Landwirtschaft nicht möglich sein.

Nach einem Abendimbiss versuchte dann Johannes Schwill, Präsident des HVD NRW, in der Abschlussdiskussion die humanistischen Aspekte zu bündeln. Weitgehend einig war man sich, dass es kaum direkte Verbindungen des zeitgenössischen Bildungshumanismus zum Denken und Agieren der Bauern gab. Eine große Rolle spielte die Idee der göttlichen Gerechtigkeit, die – vermittelt durch linksreligiöse Impulse ‑endlich auch auf Erden gelten sollte. Und die Bauern konnten zwar meistens nicht lesen und schreiben, aber selber denken und hatten durchaus ein „natürliches“ Gerechtigkeitsgefühl. Man könnte das „intuitiven Humanismus von unten“ nennen.

Breite Zustimmung gab es zu der These, dass zu einem heutigen humanistischen Blick selbstverständlich saubere Methodik und Quellenarbeit (kein „Zurechtbiegen der Geschichte“) gehören, ebenso Multiperspektivität und Offenheit für neue Sicht-weisen. Auch die These, dass Humanist*innen nicht im Trüben fischen sollten, sondern besser dort „graben“ sollten, wo man ein emanzipatorisches Lernpotential vermute, fand weitgehende Zustimmung. Offen blieb die Frage von Johannes Schwill, ob man heute wieder einen universalistischen roten Faden benötige und damit ein Stück weit an den historischen Optimismus z. B. eines Johann Gottfried Herders anknüpfen könnte, auch wenn dessen Humanismus – noch – religiös grundiert war.

Nach der knappen, aber für die weitere historiographische humanistische Arbeit in der Humanistischen Akademie und darüber hinaus notwendigen Theoriedebatte ging es dann um ergänzende Aspekte zum Bauernkrieg sowie um die Skizzierung weiterer lohnender historischer Themenfelder. Genannt wurden:

- Ein vertiefter Blick auf Thomas Müntzer

- Verhältnis Humanismus – Religion, ggf. mit dem Schwerpunkt 18. Jahrhundert

- Genealogie von Grundwerten / Menschenrechten

- USA 1776–2026: Demokratie/ Menschenrechte – Verfassung und Realität

- D im Vormärz – Heute, Schwerpunkt Nation/Entstehung der AfD

- Konfliktlösung über Staatsgrenzen hinweg

In der Schlussrunde gab es viel Lob für die Referent*innen und das Vorbereitungsteam. Gewünscht wurde mehr Diskussionsraum, etwa durch ein Zwei-Tages-Format.

© Volker Kirsch

© Volker Kirsch

© Volker Kirsch

Bild: Volker Kirsch

Bild: Volker Kirsch© Volker Kirsch

© Volker Kirsch

© Volker Kirsch

© Volker Kirsch

© Volker Kirsch

© Volker Kirsch