Liebe Freundinnen, liebe Freunde,

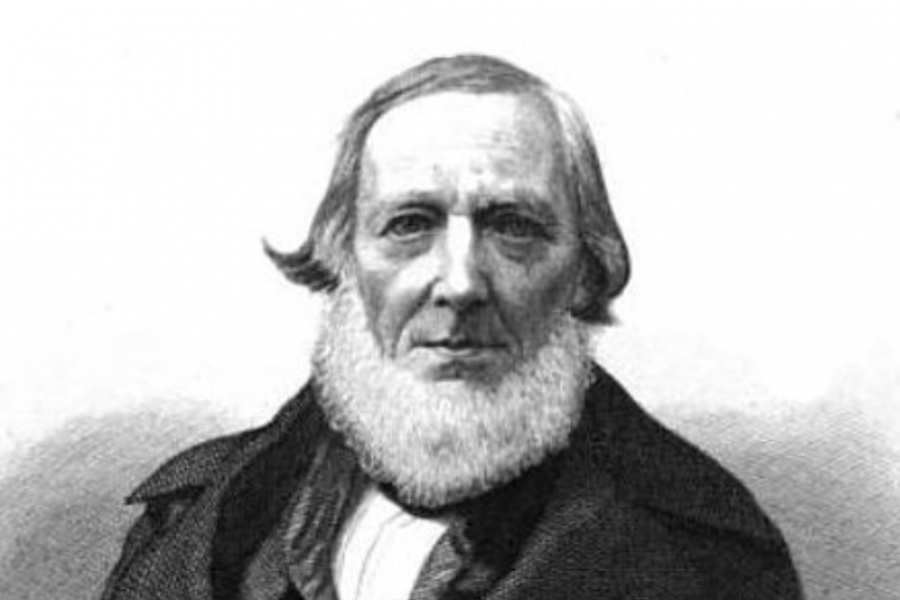

Wilhelm Liebknecht war unbestritten eine bedeutende Persönlichkeit in der deutschen Arbeiterbewegung und ein engagierter Verfechter von Freiheit, Gleichheit und sozialer Gerechtigkeit. Interessant ist im Wirken Liebknechts auch seine Haltung zu Religion, religiösen Fragen und zur Kirche. War Liebknecht neben seinem politischen und publizistischen Engagement auch ein überzeugter Freidenker, ein Atheist? Der Begriff „Freidenker“ beschreibt Menschen, die sich für eine rationale, wissenschaftlich fundierte Weltanschauung einsetzten und sich gegen dogmatische, religiöse und autoritäre Strukturen stellen.

Glaubt man dem Wikipedia-Eintrag, so gehörte Wilhelm Liebknecht zusammen mit Ludwig Büchner, mit dem er seit seiner Studentenzeit befreundet war, 1881 in Frankfurt/M. zu den Gründungsmitgliedern des Deutschen Freidenkerbundes, der sich „im Unterschied zur freireligiösen Bewegung deutlich zum Atheismus bekannte.“ Liebknecht sei, so Wikipedia, ein Anhänger der deutschen Freidenkerbewegung gewesen.

Tatsächlich aber spricht nichts für die Beteiligung Liebknechts an der Gründung des Freidenkerbundes. Diese Vereinigung repräsentierte bei ihrer Gründung eine Allianz von Einzelpersonen aus dem Bildungs- und Besitzbürgertum. Vertreter der Arbeiterbewegung waren nicht zugegen. Auch in der zeitgenössischen sozialdemokratischen und freidenkerischen Presse wird Liebknecht im Zusammenhang mit der Gründung nicht erwähnt. Im Gegenteil: Was er von den Freireligiösen und Freidenkern hielt, formulierte Liebknecht auf dem SPD-Parteitag 1890 in Halle so: „Wer macht denn – man verzeihe mir den geschäftlichen Ausdruck – in religiöser Freiheit oder Freireligiosität? Ich verfolge das Tun dieser Klasse von Menschen seit vor 1848. Damals war in meiner engeren Heimat, in Offenbach, ein Hauptnest dieser Freireligiosität, der freigemeindlichen Bewegung. Nun, und was sind diese Freidenker geworden? Welche Rolle haben sie in der Revolution von 1848 gespielt? Es waren fast alles jämmerliche Spießbürger.“ War Wilhelm Liebknecht also kein Freidenker?

Die Antwort auf diese Frage gab Liebknecht im fortgeschrittenen Alter in seinen Erinnerungen selbst: „In Bezug auf die Religion hatte ich in meinem Innern früh reinen Tisch gemacht.“ Evangelisch getauft, nährte der orthodoxe Religionsunterricht des Gymnasiums die Ablehnung der obrigkeitstreuen Kirche und damit verbundenen Auslegung des Glaubens. Sein Studium der Theologie machte ihn mit dem damaligen Bestseller „Das Leben Jesu“ von David Friedrich Strauß vertraut, der jegliche Form des Übernatürlichen ablehnte und in Jesus einen historischen Menschen ansah. Die Auseinandersetzung mit dem Christentum und sein gesteigertes Interesse an philosophischen Fragen bewog Wilhelm Liebknecht, sich 1846 in der philosophischen Fakultät in Berlin zu immatrikulieren. Die Hauptstadt Preußens war in dieser Zeit das Zentrum der Junghegelianer, einer Strömung, die u.a. eine radikale Religionskritik entwickelte. Die Berliner Studienzeit, so Liebknecht, sei für ihn eine „Gährungszeit“ gewesen. Aber erst die Schriften der utopischen Sozialisten Saint-Simon und Owen brachten ihn, wie Liebknecht 1898 rückblickend schrieb, „sehr bald aus dem Himmel der Theologie und Philosophie auf den harten Boden der Erde und der Wirklichkeit.“ Für Liebknecht stand fortan die praktische Politik zur Durchsetzung einer sozialistischen Gesellschaft im Vordergrund.

Seit Anfang der 1870er Jahre war eine deutliche Abgrenzung der Sozialisten, insbesondere von den Freireligiösen erkennbar. Auf dem Vereinigungsparteitag 1875 in Gotha formulierten die Sozialisten ihre distanzierte Stellungnahme zu religiösen Fragen. Auf Betreiben Liebknechts wurde hier die Formel „Erklärung der Religion zur Privatsache“ ins Programm aufgenommen. An dieser Position entzündete sich bis zum Ersten Weltkrieg immer wieder die Kritik der Freireligiösen und Freidenker, die der Sozialdemokratie Indifferenz in weltanschauliche Fragen vorwarfen. Der Erlass des Sozialistengesetzes 1878 brachte allerdings eine gewisse Wende in die Beziehungen zwischen der unter staatlichen Druck stehenden Parteiorganisation und den freigeistigen Gemeinschaften. Überall traten nun Sozialdemokraten den Verbänden und Gemeinden bei. Der Parteitag in Halle 1890 bemühte sich dann erneut um eine Klärung des Verhältnisses zur freigeistigen Bewegung. Wie schon 1875 in Gotha war es wiederum Wilhelm Liebknecht, der in einem Vortrag die religiösen Grundsatzfragen behandelte. Nach einer ausführlichen Debatte folgte der Parteitag der Empfehlung Liebknechts, an dem Grundsatz „Erklärung der Religion zur Privatsache“ festzuhalten. Im Lager des bürgerlichen Freidenkertums wertete man den Beschluss des Parteitages als endgültige Absage der Arbeiterbewegung an das Freidenkertum insgesamt. Entschieden weiter gingen dann die Forderungen der SPD im Erfurter Programm von 1890, auf das Liebknecht entscheidenden Einfluss genommen hatte. In Punkt 6 des Programms hieß es nunmehr: „Abschaffung aller Aufwendungen aus öffentlichen Mitteln zu kirchlichen und religiösen Zwecken. Die kirchlichen und religiösen Gemeinschaften sind als private Vereinigungen zu betrachten, welche ihre Angelegenheiten vollkommen selbständig ordnen.“ Und in Punkt 7 wurde die „Weltlichkeit der Schule“ gefordert.

Bereits 1872 hatte Liebknecht auf dem Stiftungsfest des Dresdner Bildungs-Vereins auf den prägenden Einfluss der Kirchen auf die Schulbildung hingewiesen. „Die Geschichte des Pfaffenthums aller Nationen und aller Konfessionen ist ein ununterbrochener Kampf gegen den aufstrebenden menschlichen Geist, eine ununterbrochene Reihe von Attentaten gegen Vernunft und Humanität“, so Wilhelm Liebknecht. Und weiter formulierte er: „Ernsthaft gefährlich ist die Kirche nur in der Schule, die sie als gehorsame Dienerin des Staats, für dessen Zwecke zurichtet.“ Die Sozialdemokratie bezeichnete er als „Partei der Wissenschaft“ und betonte die Notwendigkeit einer umfassenden Volksbildung. Die dürfe keinen Kirchenkampf führen, habe aber für „gute Schulen“ zu sorgen. Das sei „das beste Mittel gegen die Religion.“ Zwei Jahre später forderte Liebknecht eine sozialistische Literatur und ein belehrendes Geschichtenbuch für Kinder. „Kurz“, so Liebknecht „eine wirkliche Weltgeschichte ist die Enzyklopädie allen Wissens, die unerbittliche Zerstörerin alles religiösen und politischen Umbugs und Afterwissenschaft.“ Als „die erste Wochenschrift für Jugendliche des Proletariats“ 1880 erschien, gehörte Liebknecht zu den Autoren.

1874 trat Liebknecht aus der evangelischen Kirche aus. Als 1878 eine große Anzahl Berliner Arbeiter der Aufforderung des Sozialdemokraten Johann Most zum massenhaften Kirchenaustritt folgte, sprach sich Liebknecht gegen derartige Kampagnen aus, weil sie mögliche Genossinnen und Genossen abschrecken würden. Er selbst bezeichnete sich als „frühen Atheisten“, gegen den Ende 1870 auch ein Prozess wegen Religionsschmähung angestrengt wurde. Als „Dissident“ wurde er in seiner Reichstagsabgeordnetenzeit geführt. Dass Wilhelm Liebknecht ein organisierter Freidenker war, dafür müsste allerdings noch erst der Beweis erbracht werden.

Mit seinem Engagement für soziale Gerechtigkeit und durch seine religionskritische Haltung gegenüber kirchlicher Einflussnahme trug Liebknecht maßgeblich dazu bei, die sozialdemokratische Position zu formen, dass Religion Privatsache ist. Er forderte die Trennung von Kirche und Staat und setzte sich für eine säkulare Gesellschaft ein, in der Wissenschaft und Vernunft den Vorrang haben. Seine Ansichten waren geprägt von einem humanistischen Weltbild, das auf Aufklärung und Rationalität basierte.

Viele Forderungen Liebknechts, die Gesellschaft auf Prinzipien der Toleranz, Freiheit und Solidarität aufzubauen, sind heute erfüllt. 125 Jahre nach dem Tod Liebknechts sind in der gesellschaftlichen und politischen Realität jedoch vor allem die christliche Religion und die traditionellen Kirchen weiterhin stark privilegiert. Zwar ist durch das Grundgesetz die Bundesrepublik als weltanschaulich neutraler Staat konstituiert, die von Liebknecht die propagierte Trennung von Staat und Kirche ist aber noch längst nicht erreicht. Wie würde er dazu stehen, dass in NRW, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und im Saarland „Ehrfurcht vor Gott“ oder „Gottesfurcht“ in den Schulgesetzen als oberste Bildungsziele genannt werden? Was hielte er von der fehlenden Vertretung humanistischer Organisationen in den Rundfunk- und Programmbeiräten in den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten und was von der Privilegierung christlicher Verkündigungssendungen? Würde er sich gegen die staatlichen Zahlungen an die Kirchen, die auf Enteignungen kirchlicher Güter im Zuge der Säkularisation zu Beginn des 19. Jahrhunderts zurückgeführt werden und sich im Jahr 2024 auf rund 620.000 Millionen Euro beliefen, wenden? Ich bin überzeugt, dass Wilhelm Liebknecht es heute als seine Aufgabe ansehen würde, für eine zeitgemäße weltanschauliche Ordnungspolitik zu streiten. Insofern ist der Freidenker Liebknecht für Humanistinnen und Humanisten auch heute noch Vorbild und ständiger Ansporn zur Gestaltung einer modernen humanen Gesellschaft.