Mehr als 30 Teilnehmende kamen am 29. Januar 2025 zur zweiten Veranstaltung der Reihe „Neuregelung § 218 StGB“ im Berliner Haus des Humanismus zusammen. Der Humanistische Verband Deutschlands – Bundesverband hatte zur Debatte eingeladen, um wichtige Fragen zum späten Schwangerschaftsabbruch zu beleuchten, über die bestehende Gesetzeslage zu diskutieren und neue Perspektiven zu erörtern. Ein breites Bündnis von Organisationen hat sich im letzten Jahr stark gemacht für die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs bis zur 20./22. Schwangerschaftswoche ohne Beratungspflicht (mit der Möglichkeit zur freiwilligen Beratung).

Humanist*innen gehen von einem mit der Entwicklung anwachsenden Schutzstatus des Fötus aus, weshalb ein Spätabbruch nur in bestimmten begründeten Fällen legal sein sollte. Die Bundesbeauftragte für Frauen* und Diversity des Humanistischen Verbandes Deutschlands, Dr. Christine Zunke, betonte: „Was wir primär brauchen, ist keine neue Indikationsregelung, sondern eine andere Praxis.“

Die geltende medizinische Indikation ist intransparent, da sie in der Praxis die 1995 abgeschaffte embryopathische Indikation faktisch miteinschließt, führte Christiane Herrmann vom Vorstand des Humanistischen Verbandes Deutschlands – Bundesverband in ihren einführenden Worten aus. Außerdem werden andere soziale und ökonomische Faktoren, die bei der Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch zentral sein können, nicht berücksichtigt.

Im ersten Fachvortrag des Abends widmete sich Sozialwissenschaftler*in und Journalist*in Kirsten Sasha Achtelik der Frage, wie selbstbestimmt die Entscheidung für den Abbruch einer grundsätzlich gewollten Schwangerschaft bei einem Befund bei der pränatalen Diagnostik (PND) in einer behindertenfeindlichen Gesellschaft getroffen werden kann. Achtelik betonte, dass Behinderung trotz allem Reden von Inklusion vielfach immer noch ausschließlich mit Sorgen, Leid, Belastung und Schmerzen assoziiert werde. „Durch die Defektorientierung der PND, die sowieso verbreitete Angst vor Behinderung und den Schock der Diagnose wird das werdende Kind nur noch mit dieser Beeinträchtigung identifiziert, alle anderen Vorstellungen treten dahinter zurück. In den auf Mängel ausgerichteten Blick gerät nur, was ‚so ein Kind‘ vermeintlich alles nicht können wird.“

Den zweiten Vortrag hielten Judith Hennemann und Dr. Marina Mohr von der Beratungsstelle zu Schwangerschaft und Pränataldiagnostik Cara zum Thema „Späte Schwangerschaftskonflikte in der Beratung. De jure medizinisch, de facto fetopathisch“. In ihrem Vortrag betonten sie: „Nicht jeder Schwangerschaftskonflikt endet bis zur 12. Woche. Die derzeitige Regelung des Schwangerschaftsabbruchs in der Zeit nach der 12. Woche ist unhaltbar. Wo laut Gesetz die Gesundheit der schwangeren Person den Ausschlag für einen Abbruch geben sollte, erleben wir in der Praxis in den meisten Fällen eine Fortführung einer eugenischen/fetopathischen Indikation. Eine Neuregelung des Spätabbruchs muss dieses Ungleichgewicht dringend beseitigen.“

Die anschließende Podiumsdiskussion zeigte, dass der Großteil der Spätabbrüche nach einem PND-Befund erfolgt. Durch die verbesserte Diagnostik steigt die Zahl dieser Abbrüche aufgrund eines fetopathischen Befundes seit Jahren an. Die sogenannte medizinische Indikation im § 218a StGB wird heutzutage in der Praxis so ausgelegt: Die Gesundheit der jeweils abtreibungswilligen Schwangeren sowie zukünftigen Mutter wäre dadurch unzumutbar gefährdet, dass der Fetus pränatal als behindert oder organisch krank diagnostiziert worden ist. Eine solche „embryo-/fetopathische“ Selektion sollte aber seit 1995 gerade mit der vielbeschworenen „Kompromissversion“ des § 218 StGB ausgeschlossen werden. Gita Neumann, Bundesbeauftragte für Medizinethik des Humanistischen Verbandes Deutschland – Bundesverband, verwies auf die historische Entwicklung und erklärte: „Dies geschah damals auf Druck von Behindertenverbänden mit massiver Unterstützung von Kirchen und CDU. Wer es mit dem Schutz ungeborenen Lebens tatsächlich so ernst meint wie propagiert, dürfte sich auch aus besagtem Grund einer Reform des Schwangerschaftsabbruchs nicht länger verweigern. Die Strafrechtsregelungen in § 218 f. StGB sind in sich durch und durch widersprüchlich und haben sich auch in der jüngsten Bundestagsdebatte von Befürwortern des Status Quo als argumentativ nicht mehr vertretbar gezeigt.“

Silke Koppermann, die auf dem Podium den Arbeitskreis Frauengesundheit vertrat, hob hervor, dass die embryopathische Indikation zum Schwangerschaftsabbruch aus gutem Grunde abgeschafft wurde. „Es kann immer nur die Belastung der Schwangeren und damit eine individuelle medizinische Indikation die Begründung sein. Die Schwere der Belastung kann nur die Schwangere selbst bewerten. Mit der Bewertung ihrer Gründe sollten wir uns zurückhalten. Andererseits liegt es auch an dem Ableismus und fehlender Inklusion, dass für Schwangere bei vermuteter Fehlbildung häufig nur der Abbruch der Schwangerschaft als Ausweg gesehen wird. Der medizinisch-pränataldiagnostische Komplex zusammen mit einem gesellschaftlichen Druck und den individuellen Ansprüchen der Schwangeren befördert eine Praxis in der Schwangerenvorsorge, die in der Summe zu einer Selektion führt.“

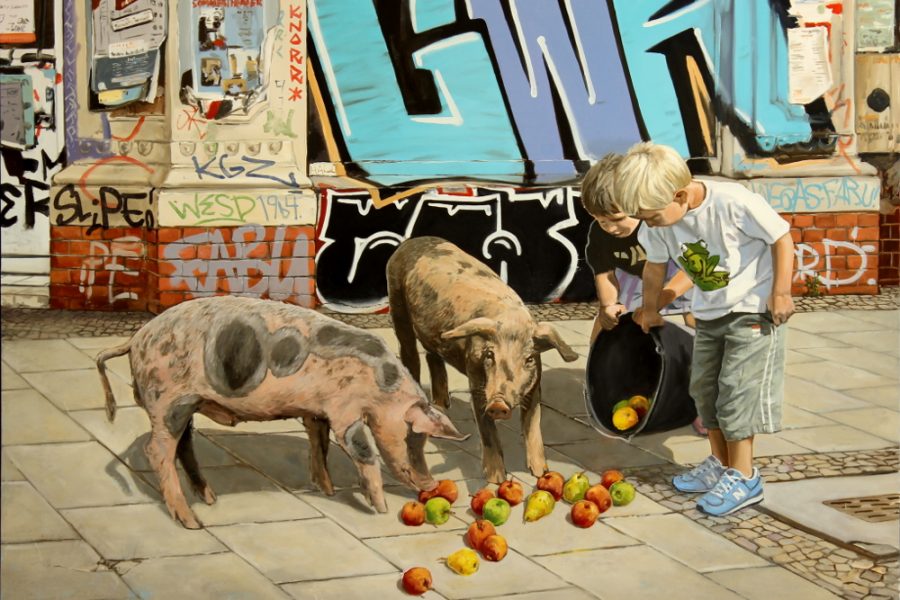

Schwangeren Personen wird zunehmend die individuelle Verantwortung dafür aufgebürdet, ein „gesundes“ Kind zur Welt zu bringen – entspricht es nicht den gesellschaftlichen Erwartungen nach normativem Funktionieren, müssen sie sich rechtfertigen. „Statt den Trend zu einer Individualisierung von Behinderung zu unterstützen, sollten wir akzeptieren, dass es behinderte Menschen immer geben wird, egal wie viele Techniken der pränatalen Diagnostik wir einführen“, sagte Dr. Rebecca Maskos, Professorin für Disability Studies an der Alice Salomon Hochschule Berlin. „Wenn wir eine Gesellschaft der Vielfalt als Realität anerkennen, müssen wir endlich ernst machen mit der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Etwa durch gesicherte Finanzierung von Assistenz und Unterstützung, gut ausgestattete inklusive Schulen, Barrierefreiheit und Teilhabe in Arbeit und Freizeit. Erst durch einen alltäglichen Kontakt zwischen behinderten und nichtbehinderten Menschen wird die Prognose einer Behinderung nicht mehr Angst und Abwehr auslösen“.

Die Veranstaltung „Später Schwangerschaftsabbruch“ hat erneut verdeutlicht, wie komplex das Thema Spätabbrüche ist. Die Frage von Spätabbrüchen bei schweren Behinderungen des Fötus ist ein besonders sensibler Aspekt. Diese Debatte erfordert einen differenzierten, ethisch verantwortlichen Blick. Eine humanistische Haltung bedeutet, beides anzuerkennen: die Rechte und die Würde von Menschen mit Behinderung sowie die Selbstbestimmung der Schwangeren über ihren eigenen Körper und ihr eigenes Leben.