Das englische Original des Textes ist hier auf diesseits.de veröffentlicht. Für die diesseits-Printausgabe wurde der Beitrag überarbeitet und von Birger Hoyer ins Deutsche übersetzt.

Kreative Ausdrucksformen sind von zentraler Bedeutung für die menschliche Zivilisation. Sie ermöglichen es uns, der Welt und unserer Lebensweise einen Spiegel vorzuhalten. Sie bieten uns die Möglichkeit, uns miteinander zu verbinden und einander zu verstehen. Von der Höhlenmalerei über die mündlichen Traditionen des Geschichtenerzählens bis hin zu Literatur, Musik, Theater und Film spielt Kunst eine tiefgreifende Rolle in unserem Leben.

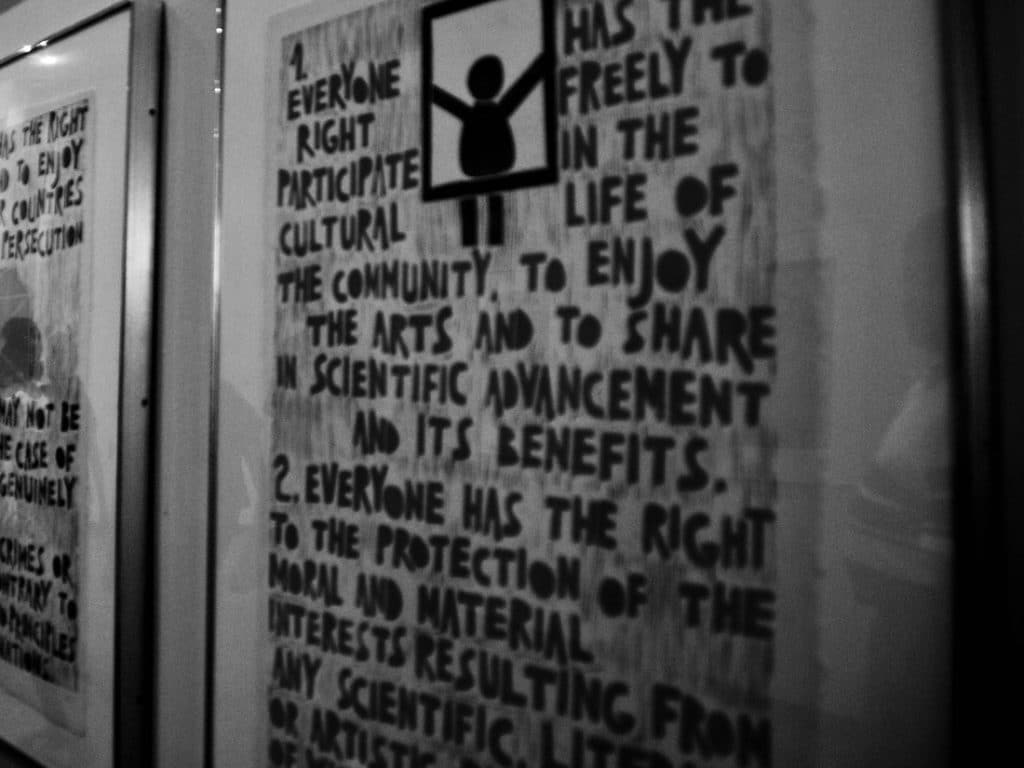

Die Freiheit der Kunst ist völkerrechtlich verankert: in Artikel 27 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, in Artikel 15 des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und in Artikel 19 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte. Wir Humanist*innen erkennen den Wert an, den künstlerische und kulturelle Ausdrucksformen für unser Leben haben, sowie ihre wichtige Rolle dabei, gegenseitiges Verständnis zu fördern und Machthabende zur Rechenschaft zu ziehen. Wie meine Kollegin Elizabeth O’Casey vor dem UN-Menschenrechtsrat sagte: „Kulturelle Vielfalt bringt Farbe in unser Leben und ein größeres Bewusstsein dafür, dass wir alle, unabhängig von unserer Herkunft, eine gemeinsame Menschlichkeit teilen. Die künstlerische und wissenschaftliche Freiheit ist eines der Kennzeichen einer freien und blühenden Gesellschaft.“

Auch diejenigen, die sich gegen die Freiheit der Kunst wenden, sind sich dessen bewusst. Warum sonst sollten sie versuchen, andere zum Schweigen zu bringen? Tatsächlich sind Künstler* einem zunehmenden Druck ausgesetzt, und zwar weltweit. Meldungen und Berichte hierzu häufen sich.

Die Unterdrückung der Kunstfreiheit kann viele Formen annehmen und sowohl von staatlichen als auch von nichtstaatlichen Akteuren ausgehen: Sie kann durch die Anwendung drakonischer Gesetze erfolgen – insbesondere unter dem Vorwand des Schutzes der nationalen Sicherheit – oder durch den Versuch, die Gültigkeit der Menschenrechte durch kulturrelativistische Argumente zu untergraben. Sie kann durch Veranstaltungsorte, Galerien und Ausstellungsräume erfolgen, die sich weigern, bestimmte Künstler*innen aufzunehmen, oder durch Mitglieder der Öffentlichkeit, die ihren Einfluss geltend machen, um die künstlerische Freiheit einzuschränken.

Im Oktober 2022 wurde bekannt, wie bedrohlich die Verletzungen waren, die der Autor Salman Rushdie erlitt, als im August ein Angreifer auf die Bühne stürmte und ihm etwa zehn Mal ins Gesicht, in den Hals und in den Bauch stach. Der Fall Rushdie ist kein Einzelfall. Die Versuche der Einschüchterung, die Androhung von Gewalt oder tatsächliche Angriffe oder Verfolgungen betreffen neben Schriftsteller*innen auch bildende Künstler*innen, Karikaturist*innen, Filmemacher*innen, Schauspieler*innen und Sänger*innen. Es gibt weltweit unzählige Versuche, Künstler*innen zum Schweigen zu bringen. Für einige von ihnen wiegen die Risiken schwerer als der Nutzen ihrer Kunst und sie müssen zur Selbstzensur greifen, um sich zu schützen.

Künstler*innen, stets kreativ und einfallsreich, finden oft Wege, um die Zensur zu umgehen. Ich habe mich einmal mit dem Fall eines Schriftstellers befasst, der ein Buch mit Leerstellen veröffentlichte, um Wörter zu vermeiden, die sonst der Zensur unterlegen wären. Sobald jedoch die die Freigabe erteilt und die Bücher gedruckt waren, wurden die Leerstellen einfach von Hand ausgefüllt.

Einige Künstler*innen verwenden Pseudonyme, um eine direkte Verbindung mit ihrer Arbeit zu vermeiden und so Repressionen zu entgehen. Diejenigen, deren Arbeit sich auf der Leinwand oder Bühne abspielt, können sich diesen Luxus allerdings nicht erlauben. Sie sind in der Gesellschaft identifizierbare Personen und können daher einem höheren Risiko ausgesetzt sein.

Warum wird Kunst von den Mächtigen als Bedrohung wahrgenommen?

Kunst kann sprachliche Grenzen überwinden. Sie kann Konzepte und Ideen vermitteln, die Fantasie anregen und emotionale Reaktionen hervorrufen, wodurch weitaus mehr Menschen schneller berührt werden als durch herkömmliche Medien. Ein einfaches Bild, das an eine Wand gemalt wird, kann zu einem mächtigen Symbol der Revolution werden. Die Stencil-Arbeiten des sudanesischen Karikaturisten Khalid Albaih, die im Jahr 2011 entstanden und den Arabischen Frühling dokumentierten, fanden sich an Wänden und Mauern im gesamten Nahen Osten. Albaih ist wegen seiner Arbeit regelmäßig Zensur und Drohungen ausgesetzt und lebt derzeit im Exil.

Die Aufführung des Stücks „The Gospel According to Jesus, Queen of Heaven“, das die Geschichte eines Transgender Jesus Christus erzählt – geschrieben von der schottischen Dramatikerin Jo Clifford und gespielt von der Trans Schauspielerin und Aktivistin Renata Carvalho – stieß 2018 in Brasilien auf beispiellosen Widerstand, sowohl von der evangelikalen als auch von der katholischen Kirche. Die Gegner*innen des Stücks griffen sowohl zu gerichtlichen als auch zu außergerichtlichen Maßnahmen, um die Aufführung zu verhindern.

In Kuba sind Zensur und rigorose Versuche, abweichende Meinungen zu unterdrücken, bekanntermaßen an der Tagesordnung. Im Dezember 2018 erließ die kubanische Regierung das Dekret 349, um die Tätigkeit unabhängiger Kunstschaffender zu regulieren. Das Dekret verlangt die Registrierung und vorherige Genehmigung aller künstlerischen Aktivitäten durch eine regierungsnahe Kultureinrichtung und schränkt die Verbreitung kultureller oder audiovisueller Inhalte ein. Die breiten Proteste gegen das Dekret wurden von staatlicher Seite hart niedergeschlagen und viele Protestierende verhaftet. Zu den Inhaftierten gehörte auch die weltbekannte Künstlerin Tania Brugera.

Im Februar dieses Jahres kam die UN-Arbeitsgruppe gegen willkürliche Inhaftierungen zu dem Urteil, dass der kubanische Staat den Rapper Maykel Osorbo willkürlich festgenommen hatte. Trotzdem wurde Osorbo am 24. Juni 2022 zu neun Jahren Haft verurteilt. Am selben Tag wurde auch gegen den Performancekünstler Luis Manuel Otero Alcántara eine Haftstrafe von fünf Jahren verhängt. Beide hatten ihre Kunst genutzt, um ihre Bedenken und ihre Kritik hinsichtlich der sozialen, politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in Kuba zum Ausdruck zu bringen.

Kunst, die ausgegrenzten Menschen eine Stimme gibt oder zur Wahrung der Menschenrechte aufruft, wird als noch gefährlicher angesehen.

In Polen wurden die LGBTI*-Aktivistinnen Elżbieta Podleśna, Joanna Gzyra-Iskandar und Anna Prus wegen „Beleidigung religiöser Gefühle durch öffentliche Verunglimpfung eines Objekts oder eines Ortes der Verehrung“ angeklagt, weil sie 2019 Plakate der Jungfrau Maria mit einem Heiligenschein in Regenbogenfarben verwendet hatten – ein Symbol für die LGBTI*-Community. Die Aktivistinnen wurden schließlich im Jahr 2021 freigesprochen.

In Indien müssen Filmemacher*innen ihre Werke bei einer Zensurbehörde (CFBC) zur vorherigen Genehmigung einreichen – und stehen damit regelmäßig vor der Entscheidung, sich entweder den Kürzungen der CBFC zu beugen oder aber ihren Film nicht zeigen zu können. In den letzten Monaten habe ich mich mit dem Fall von Leena Manimekalai beschäftigt, einer preisgekrönten Filmemacherin und Dichterin, Morddrohungen erhält und mit Zensurmaßnahmen rechnen muss, da in ihrem jüngsten Kurzfilm „Kaali“ die Göttin Kali während eines Pride-Festivals durch die Straßen von Toronto, Kanada, zieht. Manimekalai kann nicht in ihre Heimat zurückkehren, weil sie befürchten muss, aufgrund von neun getrennte Ermittlungsverfahren wegen angeblicher „Verletzung religiöser Gefühle“, sofort verhaftet zu werden.

In Zypern drohte dem Künstler George Gavriel der Verlust seines Arbeitsplatzes als Lehrer, nachdem das Bildungsministerium wegen Beschwerden, seine Bilder würdigten die Religion herab, Ermittlungen gegen ihn eingeleitet hatte. Die fraglichen Gemälde, die Gavriel als „Anti-Establishment“ bezeichnet, haben religiöse Themen, darunter eines, das einen nackten Jesus zeigt, und ein anderes, auf dem ein Hund auf den Erzbischof uriniert. Berichten zufolge gehört Erzbischof Chrysostomos zu den Klägern. Nach einjährigen Untersuchungen wurde der Fall schließlich eingestellt.

Die massivste Form von Repressionen, denen Künstler*innen ausgesetzt sein können, sind körperliche Angriffe und sogar Mord. Afghanistan wird heute de facto von den Taliban regiert, die das Islamische Emirat wiederhergestellt und erneut ihre strenge Auslegung der Scharia durchgesetzt haben. In den von den Taliban kontrollierten Gebieten wie den Provinzen Helmand oder Kunduz gelten seit Jahren Technologie- und Musikverbote, die von der zivilen „Polizei“ durchgesetzt werden. Der Zugang zu Technologie wird streng kontrolliert, um zu verhindern, dass Menschen Videos ansehen oder Musik hören. Die Durchsetzung erfolgt schrittweise, von Verwarnungen bei Verstößen bis hin zu Schlägen bei wiederholten Regelverstößen. Am 26. August 2021 haben die Taliban ein landesweites Musikverbot wieder eingeführt und erklärt, Musik sei „im Islam verboten“. Nur zwei Tage später wurde der berühmte afghanische Sänger Fawad Andarabi in seinem Haus im Andarab-Tal in der nördlichen Provinz Baghlan erschossen.

Unzählige Schriftsteller*innen, Musiker*innen und bildende Künstler*innen – viele von ihnen Freidenkende, die in ihren Werken für den Säkularismus eintreten oder die Gefahren des Extremismus anprangern – gehören zu den Menschenrechtsverteidigern, die versucht haben, aus Afghanistan zu fliehen, um ihr Leben zu retten.

Wie aus vielen der oben genannten Fälle hervorgeht, wird der sogenannte Schutz der nationalen Sicherheit, insbesondere der „traditionellen Werte“ und der „religiösen Harmonie“, häufig als Grund dafür angeführt, jene zum Schweigen zu bringen, die ein alternatives Weltbild vertreten. Künstler*innen, die die Orthodoxie herausfordern, den Status quo infrage stellen, Veränderungen und die Ausweitung der Rechte auf alle Menschen fordern, zahlen oft einen hohen Preis.

Der Schutz und die Förderung kultureller Rechte sind von entscheidender Bedeutung für die Verwirklichung anderer Rechte. dafür, die Machthabenden zur Rechenschaft zu ziehen und für das Wohlergehen der Menschheit insgesamt.

Bild: Humanists International

Bild: Humanists InternationalDie Arbeit von Humanists International zum Schutz von Humanist*innen, die wegen ihrer Überzeugungen diskriminiert und verfolgt werden, wäre nicht möglich ohne die großzügigen Spenden von Mitgliedern und Unterstützer*innen. Mehr Informationen und Möglichkeiten zum Spenden unter humanists.international/protect