Moses, 1868 als Sohn eines jüdischen Schneiders in Posen geboren, studiert in Greifswald Medizin. Ab 1893 – mit einer kurzen Unterbrechung – lebt er in Berlin und beginnt dort ab 1902 verstärkt publizistisch und politisch aktiv zu werden. Zunächst, in seiner „jüdischen Phase“, wie er sie in der Rückschau selbst bezeichnet, betätigt er sich in jüdischen Organisationen im Sinne der jüdischen Emanzipationsbewegung. Im Zentrum seiner Aktivitäten steht der Kampf gegen den, bereits im deutschen Kaiserreich stark verbreiteten, Antisemitismus. Schließlich kommt er zu dem Schluss, dass die Sozialdemokratie die einzige politische Kraft ist, die ebenfalls konsequent dagegen einsteht. Nach Jahren der Suche nach seiner politischen Zugehörigkeit führt ihn sein Weg über die linksliberale „Demokratische Vereinigung“ etwa 1910 in die SPD. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass sowohl der bürgerlich dominierte „Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens“ als auch die Liberalen ihr Klasseninteresse über den Kampf gegen den Antisemitismus stellen. So unterstützen sie bei Stichwahlen zum Reichstag eher konservative, antisemitische Kandidaten als sozialdemokratische.

Im religiösen Sinne hat für Moses sein Judentum wenig Bedeutung, jedoch hat er eine positive persönliche Einstellung zu seinem kulturellen jüdischen Erbe. Er steht zu seiner jüdischen Identität. Den Einsatz für die Belange der Juden will er nicht den „jüdischen Pfaffen“ überlassen. Der Kampf gegen Antisemitismus bleibt weiterhin eins seiner wichtigsten Anliegen. In seiner Biographie im Reichstagshandbuch bezeichnet er sich bewusst als Jude, weist aber gleichzeitig auf seine 1910 erschienene, heute nicht mehr auffindbare, Schrift „Wider die Pfaffen“ hin. Noch vor dem 1. Weltkrieg wird er Mitglied in einem sozialdemokratischen Feuerbestattungsverein, was für religiöse Juden ein Tabu war. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelte es sich um den 1905 gegründeten Verein der Freidenker für Feuerbestattung, der zu den Vorläuferorganisationen des HVD gehört.

Sein Engagement für die SPD verändert auch sein Privatleben. 1913 lernt er Elfriede Nemitz, die Tochter der sozialdemokratischen Politikerin Anna Nemitz, kennen und lieben. Da Gertrud Moritz, mit der er seit 1896 verheiratet ist, nicht in die Scheidung einwilligt, lebt er unverheiratet mit Elfriede Nemitz zusammen.

Ende des Jahres 1912 organisiert Julius Moses zusammen mit dem Sexualreformer Magnus Hirschfeld und anderen eine Vortragsreihe, die sich an Arbeiter*innen wendet und Aufklärung zu sexuellen Fragen sowie über Verhütungsmaßnahmen anbietet. Religiöse und konservative Kreise fühlen sich davon provoziert und erwirken, dass Frauen der Besuch dieser Veranstaltungen untersagt wird und die Inhalte beschränkt werden. Auch mit der eigenen Partei gerät er in diesen Fragen in Konflikt. Moses setzt sich für Geburtenkontrolle ein, weil er als Arzt in einem Arbeiterviertel mit den dortigen schlechten sozialen Bedingungen und den daraus resultierenden gesundheitlichen Folgen konfrontiert ist: Er sieht, dass unter diesen Bedingungen ein Mehr an Kindern das Elend vergrößert.

Der Rückgang der Geburtenrate in den Arbeitervierteln war schon einige Jahre zuvor zu beobachten gewesen, nun machen konservative Kreise die SPD direkt dafür verantwortlich und sehen Deutschlands Weltgeltung in Gefahr. Der Parteivorstand der SPD erklärt daraufhin, dass auch er im nationalen Interesse an einer Steigerung der Geburtenrate interessiert sei. Auch die Parteilinke teilt dieses Ziel. Sie argumentiert, dass die Zunahme der Anzahl der Proletarier den Sieg des Sozialismus beschleunigen werde. Die „Gebärstreikdebatte“ in der SPD beginnt, in deren Verlauf Parteiführung und Linke erkennen müssen, dass sie an den Bedürfnissen sehr vieler Mitglieder vorbei argumentieren. Diese macht es fassungslos, dass ihre Partei, ebenso wie konservative Kreise, Militärs und die katholische Kirche gegen Geburtenkontrolle argumentiert.

Als Kriegsgegner gerät Moses auch in der Frage der Haltung zum 1. Weltkrieg in Opposition zur Parteilinie. Entsprechend gehört er 1917 zu den Gründungsmitgliedern der USPD und wird einer ihrer führenden Köpfe. Er zieht in deren Vorstand und 1920 in den Reichstag ein.

Nachdem sich im Herbst 1920 eine Mehrheit in der USPD für den Beitritt zu KPD entschieden hatte, kehrt er 1922 wie die meisten verbliebenen Mitglieder der USPD in die SPD zurück. Auch dort gehört er dem Parteivorstand an. Er prägt die sozialdemokratische Sozial- und Gesundheitspolitik entscheidend. Sein Credo ist, dass Gesundheits- und Sozialpolitik untrennbar verbunden seien. Auch auf dem Gebiet der Wissenschaftspolitik und Forschungsförderung ist er aktiv.

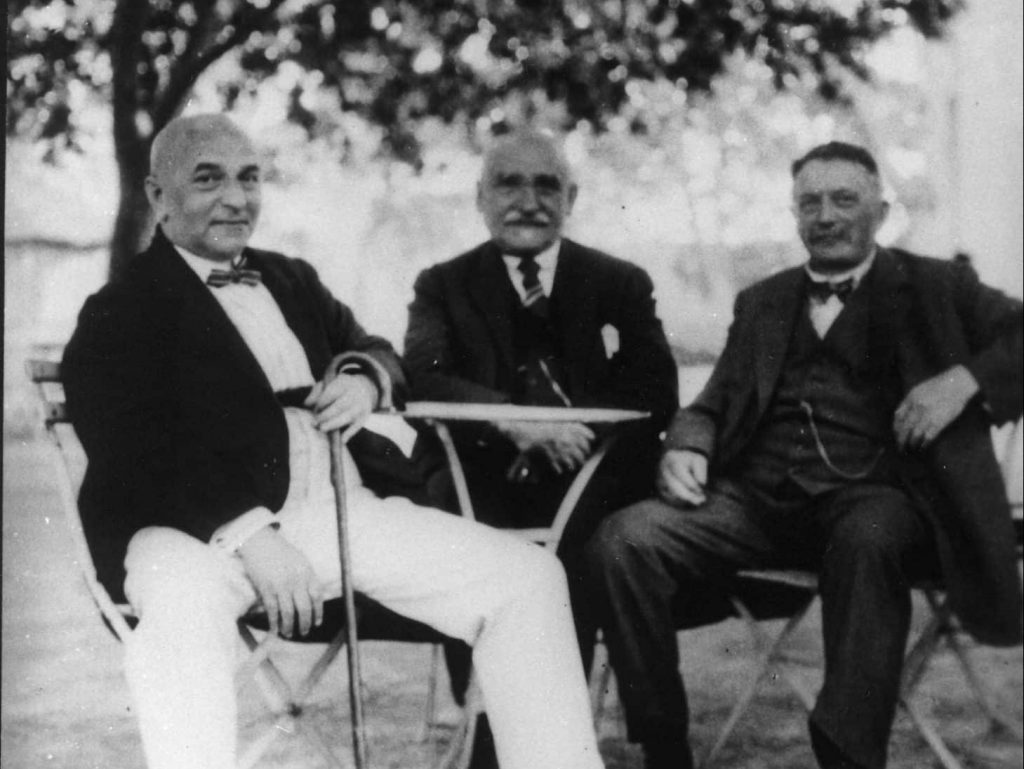

Bild: Ads/FES (6/FOTA016883)

Bild: Ads/FES (6/FOTA016883)Als Reichstagsabgeordneter, der er bis 1932 bleibt, entwickelt Moses zahlreiche Initiativen, die er u.a. in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift „Der Kassenarzt“ propagiert. Diese lösen heftige Debatten mit konservativen ärztlichen Standesvertretern aus. So wirbt Moses nachdrücklich für den Ausbau der sozialen Krankenversicherung und eine vorbeugende Gesundheitspflege. Daneben setzt er sich für eine starke Rolle des Hausarztes bei der gesundheitlichen Versorgung und Betreuung ein. Er kritisiert eine Medizin, die sich auf das Verabreichen von Medikamenten und das Operieren beschränkt, der es an Mitgefühl und sozialer Verantwortung mangelt, und in der die Einkommen und Standesinteressen der Ärzte die entscheidende Rolle spielen. 1931 macht er in einer Denkschrift auf die gesundheitlichen Folgen der Langzeitarbeitslosigkeit aufmerksam. Alle diese Probleme sind bis heute aktuell.

Als Mitglied des Reichsgesundheitsrats wendet er sich gegen die Eugenik, die damals auch in ansonsten fortschrittlichen Kreisen viele Anhänger hatte. Zudem warnt Moses vor der ärztlichen „Experimentierwut am Menschen“ und deckt mehrfach skandalöse Praktiken von Versuchen mit Menschen auf. Weitreichende Verbote gab es damals nicht, sie entstanden erst als Lehre aus den Verbrechen der NS-Medizin. Diese Verbrechen sieht Moses bereits im Februar 1932 voraus: „Der Arzt als Vernichter, der Arzt als Mörder!!“, beschreibt er die nationalsozialistische Programmatik für den Gesundheitssektor. Heftig kritisiert er die „Konstruktion höherer und niederer Menschenarten“ in der NS-Ideologie. In großer Klarheit weist er auf die drohenden Gefahren einer nationalsozialistischen Machtübernahme vor allem für die Juden hin. Sein Biograph Holger Böning bezeichnet ihn deshalb als „Prophet des Schreckens“. Immer wieder ist Moses Anfeindungen sowohl durch rechtsextreme als auch durch konservative Politiker, Publizisten und Ärztevertreter ausgesetzt.

Während der NS-Zeit erlebt er Diskriminierung und Verfolgung. Bereits Ende März 1933 wird seine Zeitschrift „Der Kassenarzt“ verboten. Er ist nun ohne regelmäßiges Einkommen und auf die Unterstützung durch seinen Bruder und einem Sohn angewiesen. Aufgrund der Nürnberger Gesetze muss er 1935 aus der gemeinsamen Wohnung mit seiner Lebensgefährtin ausziehen. Er bleibt dennoch in Deutschland, wohl auch, weil seine Lebensgefährtin und deren Familie sowie seine sozialdemokratischen Freund*innen zu ihm halten. Dazu gehören Prominente wie Paul Löbe, Reichstagspräsident von 1925 bis 1932 und Louise Schröder, die 1947 Oberbürgermeisterin von Berlin wird. Zu seinem 70. Geburtstag am 2. Juli 1938 stellen sich über 50 Gratulant*innen ein. Seine Lebensgefährtin und der gemeinsame Sohn können nicht dazu gehören, da sie zu ihrer Sicherheit offiziell keinen Kontakt mehr zu ihm haben. Treffen finden nur noch heimlich statt. Mit der Einführung des Judensterns wird auch das noch erschwert. Sie können sich nun nicht mehr gemeinsam öffentlich zeigen.

Aufgrund der Ausgrenzung in der NS-Zeit auf das Jüdischsein reduziert, gewinnt sein Judentum für ihn wieder eine größere Bedeutung. Er besucht Synagogen, feiert mit jüdischen Freund*innen jüdische Feste, tut dies jedoch nicht im religiösen Sinne, sondern betrachtet es eher als „jüdisches Brauchtum und Volkstum“.

Im Juli 1942 deportieren ihn die NS-Machthaber nach Theresienstadt, wo er bald darauf an Hunger und Entkräftung verstirbt. Sein Grab befindet sich dort. In Berlin erinnert ein Stolperstein vor seiner langjährigen Wohnung am Bundesratsufer an ihn.